1986年というと、もう30年前になってしまうんですね。

当時ゲームセンターに「ファンタジーゾーン」というシューティングゲームが登場しました。

自キャラ「オパオパ」のキュートさ、敵を倒すと落とすお金を集めてショップで装備をパワーアップ、個性的なボスキャラの数々、素晴らしいBGM、練習すれば小学生でも1コインクリア可能という絶妙な難易度、といった具合で、それはもう空前の大ブームになりました。

(空前の大ブームの感じ方には個人差があります)

この名作ゲーム「ファンタジーゾーン」がファミコンに移植されるというニュースを見た時、当時はほとんどの人が不安を覚えたと思います。

移植するのは、なんとあの「サン電子」……ッ!!

ざわ…… ざわ……

当時のサン電子の評判

ファミコン初期からゲームを出していた印象があるサン電子ですが、そのゲームはお世辞にも良作とは言えないような物ばかりでした。

スーパーアラビアン

乱暴に説明すると、「ドンキーコング」タイプのゲーム。

BGMは雰囲気が出ていたけど、どこに乗れるのか地形が分かりにくかったですね。

ルート16ターボ

乱暴に説明すると、「ラリーXタイプ」のゲーム。

マップ中にあるアイテムを全て取ればクリアというゲームなのに、ドル袋が一定時間おきにオイル溜まりに変化したり、かなり長い通路の行き止まりにアイテムが置いてあって、取りに行くといいタイミングで敵がやって来たりと、爽快感はほぼゼロでした。

いっき

サン電子の知名度を一気に押し上げたゲーム。悪い意味で。

自動で近くの敵に命中する鎌を投げるアイデアと、敵に鎌が命中した際の効果音はかなりいいんだけど、背景にしか見えない鉄砲隊に撃たれて死んだり、自キャラをかなり画面端まで動かさないとスクロールできないなど、欠点が目立つゲームでした。

※ちなみに、ここまでの3本のゲームは全てアーケード版からの移植です。

アーケード版の存在を知らない方も多いのではないでしょうか。僕も「ルート16ターボ」のアーケード版である「ルート16」しか見た事がありません。

アトランチスの謎

乱暴に説明すると、「スーパーマリオブラザーズ」をベースにした探索アクションゲーム。

完全にクソゲーと断言しても差し支えないと思いますが、主人公キャラの投げるダイナマイトの挙動だけはやたらとよくできているので、このゲームをクソゲー呼ばわりすると怒り出す熱心なファンがいるかもしれません。

かんしゃく玉なげカン太郎の東海道五十三次

当時はかなり珍しい、左スクロールタイプのアクションゲーム。

「アトランチスの謎」と同じく、主人公キャラの投げるかんしゃく玉の挙動が、やたらとリアルでした。僕はクリアした事がありませんが、真剣にやりこめば攻略は充分に可能だと聞いています。

こういうゲームを出していたサン電子が「ファンタジーゾーン」を移植すると聞いて、不安に覚えるのは仕方のない事だと思います。

話の流れ的におかしくなるので、ここでは触れませんが、サン電子はファンタジーゾーンの前に「マドゥーラの翼」という素晴らしいゲームも出しているので、「クソゲーメーカー」と決めつけるのもよくありません。

ただ、当時ニュースを見た人のほとんどが抱いた感情を説明するために、こういう書き方になってしまいました。サン電子ファンの方ごめんなさい。ここから本題に入って猛烈にベタ褒めします。

これはまぎれもなく、ファンタジーゾーン!

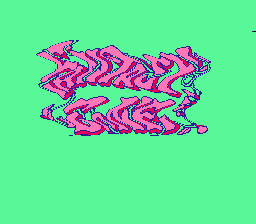

ファミコンにカートリッジを挿して電源を入れた時点でビックリしました。

タイトル画面が、波打つようなラスター効果で登場します!

これは本当にファミコンなのか!

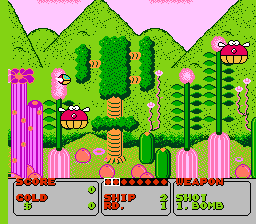

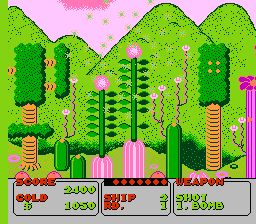

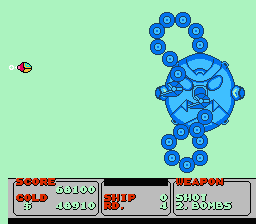

ゲーム画面も、ファンタジーゾーン!

あのカラフルな色使いがほぼ完全に再現されています。

いわゆる前線基地を2体破壊するとショップの風船が出現します。

唯一残念な点は、アーケード版だと前線基地を攻撃する事によって、丸いランプの色が変わり耐久度が表現されていたのが、ファミコン版だと赤から変わらない事です。これはかなり違和感がありますが、慣れてしまえば身体が勝手に覚えてしまいます。

また、前線基地の数がアーケード版の10から8に減っています。

これは、そこまでゲーム内容に影響を及ぼす事はないかと思います。

ミスして死んだときのエフェクトも再現度が高いんです!

ナムコットの「ゼビウス」も移植度の高さでは評判でしたが、自機ソルバルウの爆発シーンだけはなぜかアーケード版と全く違うエフェクトでした。しかし、このファンタジーゾーンに関しては、誰もが納得のデキだと思います。

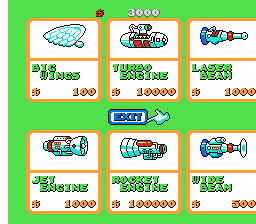

ショップも装備も、ファンタジーゾーン!

1面で最初にショップに入って購入する装備は人によって変わりますが、「ワイドショット、ツインボム、ジェットエンジン派」「レーザービーム、ビッグウイング、ツインボム派」が多いのではないでしょうか。極端な話、このゲームで必須の装備は、超連射ができるプレイヤーなら、ツインボムとビッグウイングだけです。

このファミコン版は、アーケード版と違い、ショップ画面での制限時間が廃止されているのも、よく考えられています。ゲームセンターに置いてあるわけではないので、プレイヤーに急がせる必要はありません。

また、ショップのBGMは、かなり頑張っていると思います。

ショップ以外にも、このゲームはBGMの再現度が本当に高いです。

非常にポイントが高い点です。

装備を変更すると、しっかりオパオパの外観も変わるところも再現されていますし、地面につくとかわいい足が出てくるのもグッドです。

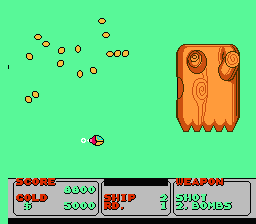

ボスキャラも、ファンタジーゾーン!

前線基地を全て破壊すると、画面が暗転してボスキャラが登場します。

アーケード版では背景はそのままでしたが、ファミコン版では背景はなくなります。おそらくこれはボスキャラを背景扱いにしているのでしょう。

ハドソンの「スターソルジャー」のボスなどでも使われている手法です。

(そうしないと、画面がチラついてゲームにならなくなると思われます)

1面の「スタンパロン」というボスの動きもかなり再現度は高いです。

画面に写っている敵弾の数が少なく見えますが、実際にはチラついていて、この2倍程度の数がオパオパ目がけて飛んできています。

2面や3面、4面のボスの再現度もまずまずです。

特に、4面のボス「クラブンガー」の触手を動かしたのは賞賛に値するのではないでしょうか!

他のボス画像もお見せしたかったのですが、僕の腕が落ちてしまったため、この先に進めなくなってしまいました(泣)

いつか更新しようと思います。

サン電子の底力を見た、ファミコン版ファンタジーゾーン

当時のほとんどの方がそう感じたと思いますが、ファンタジーゾーンをプレイしてから、サン電子への見方が変わりました。サン電子すげー!

「アーケード版からファミコン版への移植」という点において、これほど素晴らしい仕事は、他に探しても、なかなかないのではないでしょうか。

当時クソガキだった僕ですが、ファミコン版ファンタジーゾーンの衝撃は今でもハッキリと覚えています。

正直当時は、「サン電子さん馬鹿にしていてごめんなさい」というよりも、「なんでサン電子がこんなゲームを作れるんだ…」と思っていました。

なお、サン電子は今も健在で、素晴らしい業績を残しているようですね。

サン電子の沿革

それでは、また。

コメント